Все более доступным населению становится такой метод диагностики состояния кровеносных сосудов, как ангиография. Частный его вариант, предусматривающий непосредственно исследование аорты (грудной или брюшной), – аортография – также приобретает популярность.

О том, в каких ситуациях проводится такое исследование, какие заболевания оно позволяет диагностировать, а также о правилах подготовки, методике проведения аортографии, о возможных ее осложнениях вы узнаете из нашей статьи.

§ Содержание

- Принцип метода

- Показания и противопоказания

- Нужна ли подготовка к исследованию

- Методика

- Осложнения

- К какому врачу обратиться

- Заключение

Принцип метода

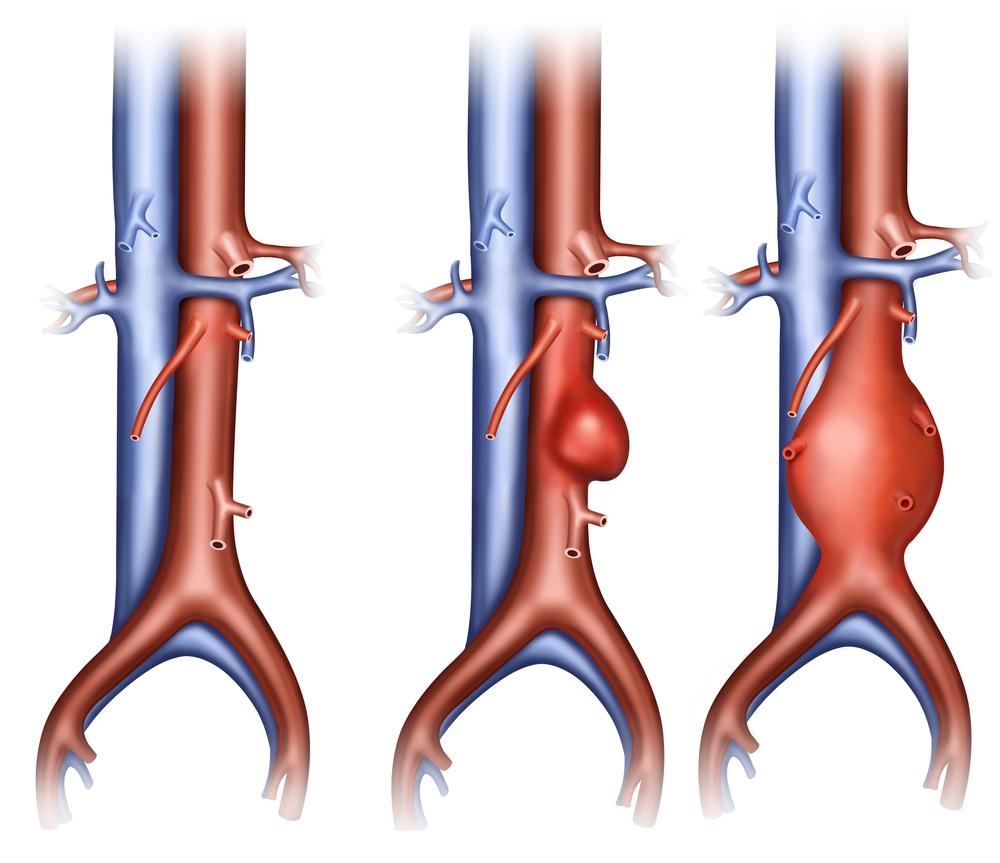

Аортография – метод рентгенконтрастного исследования аорты. Непосредственно в этот кровеносный сосуд вводят контрастный препарат, после чего выполняют серию рентгеновских снимков. В результате получают компьютерное изображение органа, наполненного контрастом, визуально как бы окрашенного. Изображения позволяют оценить проходимость аорты, обнаружить ее сужения, патологические расширения – аневризмы, опухоли или другие патологические изменения.

Врачи отмечают, что аортография является важным диагностическим методом, позволяющим визуализировать состояние аорты и её ветвей. Показаниями к проведению процедуры служат подозрения на аневризмы, стенозы, тромбы или другие патологии сосудов. Однако, несмотря на её информативность, существуют и противопоказания, такие как аллергия на контрастные вещества, тяжелые заболевания почек и сердечно-сосудистой системы. Методика аортографии включает введение контрастного вещества через катетер, что требует высокой квалификации специалистов и соблюдения всех мер безопасности. Врачи подчеркивают, что правильная оценка показаний и противопоказаний, а также тщательная подготовка пациента, играют ключевую роль в успешности процедуры и минимизации рисков.

Показания и противопоказания

Аортографию проводят при подозрении на наличие у пациента одного из следующих заболеваний:

- открытый артериальный проток;

- врожденные аномалии собственно аорты (сегментарное сужение просвета аорты (коарктация));

- аневризма;

- недостаточность аортального клапана или стеноз устья аорты;

- внутреннее кровотечение, источником которого является аорта;

- тромбозы и эмболии аорты или ее ветвей;

- опухолевые образования аорты или близлежащих органов;

- верификация характера и объема повреждений на этапе подготовки к операции.

Абсолютных противопоказаний (то есть тех, при наличии которых этот метод диагностики категорически отсутствует) к исследованию нет. Выделяют относительные противопоказания, при наличии которых врач лично оценивает клиническую ситуацию и принимает решение о том, проводить аортографию или нет, насколько опасно исследование для пациента. Иногда в таких ситуациях процедуру переносят на некоторое время – до стабилизации состояния больного. В ряде случаев, особенно если есть риск для жизни человека, аортографию проводят, невзирая на относительные противопоказания, но обязательно обдумывают возможные осложнения и пути их профилактики и устранения.

Нужна ли подготовка к исследованию

Аортография – серьезное исследование, однако каких-то строгих рекомендаций касательно подготовки к нему нет. Конечно, в процессе диагностики желудок пациента должен быть пуст – человеку категорически не рекомендуют принимать пищу в течение хотя бы 8 часов до запланированной аортографии. Кроме того, должен быть пуст и кишечник – с целью его очищения накануне вечером пациенту следует провести очистительную клизму.

В предполагаемом месте прокола кожи для последующего введения катетера следует сбрить волосяной покров.

Если в анамнезе имела место аллергическая реакция на какие-либо лекарственные препараты, особенно йодсодержащие и местные анестетики, больной обязательно должен уведомить об этом лечащего врача.

В случаях, когда аллергических реакций у пациента (с его слов) ранее не наблюдалось, с целью своевременной диагностики непосредственно перед началом аортографии ему выполняют аллергопробы. Только после того как врач убедится в отсутствии аллергии, он начнет исследование.

Аортография – это важный диагностический метод, который позволяет визуализировать аорту и её ветви с помощью рентгеновского исследования после введения контрастного вещества. Люди отмечают, что процедура помогает выявить различные патологии, такие как аневризмы, стенозы и тромбы. Показания к аортографии включают подозрение на сердечно-сосудистые заболевания, травмы аорты и планирование хирургических вмешательств. Однако у метода есть и противопоказания: это аллергия на контрастные вещества, почечная недостаточность и беременность. Многие пациенты подчеркивают, что несмотря на некоторый дискомфорт во время процедуры, она проходит быстро и позволяет получить важную информацию для дальнейшего лечения.

Методика

В большинстве случаев с целью введения в аорту контрастного вещества выполняют катетеризацию бедренной артерии.

- Пациент располагается в положении лежа на спине. Чтобы обеспечить полную неподвижность во время исследования, а значит, получить максимально информативный результат, пациента фиксируют к столу.

- Проверяют пульсацию бедренной артерии.

- Если пульсация сохранена, пациенту вводят анестезию, обрабатывают место будущего прокола раствором антисептика, после чего специальной иглой прокалывают кожу, подкожную клетчатку, мышцы и стенку бедренной артерии; сквозь этот прокол через иглу сразу же вводят металлическую «струну» – проводник.

- Иглу достают, по проводнику в артерию вводят пластиковую тонкую трубку – катетер.

- Вынимают проводник, катетер вводят в брюшную, при необходимости – в грудную аорту.

- Через катетер в артерию вводят контрастное вещество из расчета 1 мг препарата на 1 кг веса пациента. Иногда дозу контраста повышают в 2 раза.

- Если выявлено нарушение кровотока в бедренной артерии, пунктируют сосуды верхней конечности – плечевую или подмышечную артерии.

- В ряде случаев пунктируют непосредственно брюшную аорту – прокол при этой процедуре осуществляют на уровне XII грудного позвонка.

- Когда контраст введен, проводят рентгенографию нужной части аорты – выполняют несколько снимков.

- В завершение процедуры удаляют катетер, место прокола крепко прижимают, накладывают давящую повязку. Такие действия медицинского персонала предотвратят кровотечение из пунктированной аорты.

Более современными и высокоинформативными вариантами аортографии являются исследования с использованием КТ и МРТ.

Осложнения

Артрография – инвазивная манипуляция, сопровождающаяся повреждением мягких тканей и стенки крупной артерии. Следовательно, она может приводить к развитию ряда осложнений, основными среди которых являются:

- отечность и боль в месте прокола (обычно не требуют лечения и проходят самостоятельно);

- аллергическая реакция на контрастное вещество;

- перфорация (прокол насквозь) аорты и, как следствие, внутреннее или наружное кровотечение;

- эмболия или тромбоз;

- формирование в месте прокола сосуда аневризмы;

- в случае одновременного пунктирования артерии и вены – формирование артериовенозного свища.

Некоторые из этих осложнений не предусматривают проведения каких-либо лечебных мероприятий, другие же требуют оказания неотложной медицинской помощи. Поэтому некоторое время после аортографии пациент должен находиться под медицинским наблюдением и в случае изменения своего состояния сообщать об этом врачу.

https://youtube.com/watch?v=FNmlchSMiJo

К какому врачу обратиться

За направлением на аортографию следует обращаться к кардиохирургу или торакальному хирургу. Само исследование оценивает врач лучевой диагностики. Его заключение не является диагнозом, и после аортографии пациент должен вновь посетить специалиста, направившего его на эту процедуру.

Заключение

Аортография – высокоинформативная диагностическая процедура, необходимая в определенных клинических ситуациях для верификации диагноза – того или иного заболевания аорты. Поскольку это обследование инвазивное, его проводят с соблюдением всех правил асептики и антисептики. В отдельных случаях оно влечет за собой развитие осложнений, требующих неотложного вмешательства врача. Тем не менее, несмотря на возможные риски, иногда именно аортография помогает вовремя выставить диагноз и спасти жизнь больному.

Вопрос-ответ

Как проводится аортография?

Аортография по Сельдингеру подразумевает катетеризацию бедренной артерии через надрез кожи на бедре. Выполняется такая манипуляция при помощи следующих инструментов: игла для пункции, дилататор, интродьюсер, проводник из металла с мягким концом, катетер. Игла нужна для выполнения пункции.

Что такое КТ аортография?

МСКТ-грудной аорты (КТ-аортография) – метод неинвазивной визуализации грудной аорты и ее основных ветвей. С появлением современных томографов КТ-аортография стала обоснованным методом выбора в диагностике заболеваний грудной аорты, практически полностью заменив собою прямую (классическую) аортографию.

Что такое брюшная аортография?

Брюшная аортография. Ее используют, чтобы получать дополнительную информацию о состоянии брюшного отдела аорты, висцеральных ветвей, почечных артерий, артерий нижних конечностей, а также, когда у больного есть подозрение на наличие патологии органов брюшной полости и малого таза.

Аортография обычно проводится амбулаторно. Катетер вводится в тело через артерию, обычно в паховой области. Место инъекции обезболивается с помощью местной анестезии . Общая анестезия обычно не требуется, поскольку само исследование катетера безболезненно.

Советы

СОВЕТ №1

Перед проведением аортографии обязательно проконсультируйтесь с врачом. Обсудите все имеющиеся у вас заболевания и аллергии, чтобы избежать возможных осложнений.

СОВЕТ №2

Убедитесь, что вы понимаете все этапы процедуры. Заранее ознакомьтесь с методикой аортографии, чтобы снизить уровень тревожности и быть готовым к процессу.

СОВЕТ №3

После процедуры следуйте всем рекомендациям врача по восстановлению. Это может включать ограничения в физической активности и наблюдение за состоянием в течение нескольких дней.

СОВЕТ №4

Обратите внимание на возможные побочные эффекты и симптомы, которые могут возникнуть после аортографии. Если вы заметили что-то необычное, немедленно обратитесь к врачу.